中國企業報集團主管主辦

中國企業信息交流平臺

中醫理論,作為中醫學發展的堅固基石,在醫生們診斷與治療疾病的過程中發揮著不可或缺的指導作用,其久遠的醫學意義與廣泛的臨床價值不言而喻。因此,傳承與弘揚傳統中醫,創新與應用現代中醫,成為了當代醫務工作者肩負的使命與責任。在這一傳統智慧的傳承與創新之路上,吳以嶺教授以其卓越貢獻成為時代的佼佼者。歷經四十余載的不懈探索,他巧妙地將古老的絡病學術精髓與現代醫學的先進成果相融合,開創性地構建了“中醫絡病學”這一嶄新學術領域。

自20世紀70年代末起,吳以嶺教授便投身于絡病研究的浩瀚海洋中,他廣泛涉獵古代醫籍,深入挖掘并系統整理了歷代關于絡病的零散論述,通過科學的方法厘清概念,逐步構建起從“絡病證治”到“脈絡學說”再至“氣絡學說”的三大理論框架。這一系列成果不僅體現在《絡病學》《脈絡論》及《氣絡論》等權威專著的出版上,更為中醫絡病學科的長足發展奠定了堅實的理論基礎。

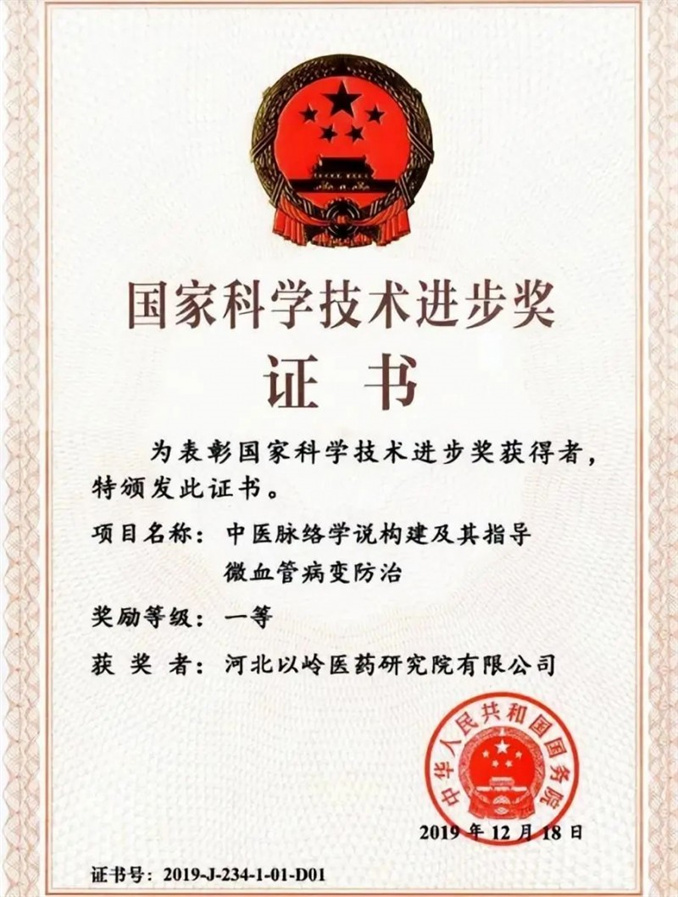

2019年,“中醫脈絡學說構建及其指導微血管病變防治”項目榮獲國家科學技術進步獎一等獎,便是對吳以嶺教授及其團隊科研工作的高度肯定,也標志著中醫絡病學在現代醫學體系中的影響力日益增強。2023年,“中醫絡病學”被正式納入國家中醫藥管理局高水平中醫藥重點學科建設項目,更是對其學術地位與價值的進一步肯定。

在傳承與發展血脈理論的過程中,吳以嶺教授首次系統地構建了脈絡學說,明確了其在缺血性心腦血管病、心律失常、慢性心衰、周圍血管病等重大疾病領域的應用價值。他提出的“孫絡-微血管”概念,成為中西醫結合研究微血管病變的重要橋梁,為中醫藥在微血管病變治療領域的探索開辟了新路徑。

作為首席科學家,吳以嶺教授領銜完成了兩項“973計劃”項目,通過長達十余年的深入研究,創新性的提出了營衛理論;基于3469例血管病變患者臨床調查,建立了“脈絡-血管系統病”辨證診斷標準;通過分析歷代治療脈絡病變的2487首方劑,提出“調營衛氣血”的用藥規律。“973計劃”項目專家組評議:“脈絡學說營衛理論形成了指導微血管病變性重大疾病防治的新理論,屬于中醫藥學術研究的原創成果。”

在脈絡學說的指導下,微血管病變的發病機制得到了更為全面而深刻地揭示,通絡藥物在保護微血管方面的共性機制被成功發現,為心腦(糖)腎等重大疾病的防治提供了新的思路與策略。同時,基于絡病理論研發的一系列藥物,如通心絡膠囊、參松養心膠囊、芪藶強心膠囊等,在臨床應用中取得了顯著療效,充分驗證了絡病理論的實踐價值與科學內涵。

中醫凝聚了數千年的疾病診療經驗與智慧,中醫的魅力與特色尚有未被深入挖掘的部分,這其中也包括了絡病理論。基于此,未來,吳以嶺教授將繼續深耕絡病理論的研究與應用,推動其創新轉化,為中醫藥的傳承創新發展貢獻力量,為全人類的健康福祉貢獻智慧與力量。

相關稿件