中國企業報集團主管主辦

中國企業信息交流平臺

導語:

在當今這個競爭白熱化的時代,戰略創新的火種如何被重新點燃并引領未來?《亞洲人物》雜志封面人物,聚焦君智戰略咨詢創始人及董事長謝偉山——被譽為新一代戰略全球引領者的思想領袖。在其深度文章《君智新一代戰略:中西交融破局戰略困境》中,謝偉山深刻剖析了戰略創新的新路徑。

他主張,要實現戰略創新的飛躍,必須引入哲學思維與文化心理結構等非物質層面的新動力,正如經濟學家熊彼特所言——“生產要素的創造性重組”。在此基礎上,謝偉山創造性地提出,將西方戰略理論中的“理性”骨架與中國文化中的“情感”元素相融合,以情感滋養理性,從而打破當前西方戰略理論的局限,開辟出一條全新的戰略創新之路。

《亞洲人物》雜志,作為亞洲地區極具影響力的國際新聞與商業期刊之一(ISSN: 3005-3978),其封面人物歷來是亞洲乃至全球領袖與創新者的代表。從科技巨擘馬化騰,到芯片先鋒黃仁勛,再到政治領袖李顯龍,乃至體育傳奇劉翔,都展現著亞洲在全球舞臺上的多元魅力與非凡影響。而今,謝偉山以其獨特的戰略創新思想登上封面,不僅是對其個人成就的認可,更是對君智戰略創新實踐的肯定。

經濟運行離不開企業的良性發展。企業既是創造就業的主體,也是創新的主體。百余年前,“創新理論鼻祖”約瑟夫·熊彼特首次從經濟學意義上定義了創新,認為創新即“生產要素的重新組合”。他強調,創新是經濟發展的根本,也是企業家的基本職能。

創新的重要性不言而喻,諸多企業家已視創新為不竭的動力,企業各類創新層出不窮。其中,戰略層面的創新,對于企業來說,所創造的價值引領、所凝聚的智慧光輝、所規劃的未來前景、所展現的巨大威力,是企業運營層面的創新所無法替代的。因此,指導企業制定戰略的相關理論創新及思想迭代,不但應為企業所重視,對全球商業的發展來說也至關重要。我認為,要進行熊彼特所講的“生產要素的重新組合”,戰略創新亟需引入新的生產要素;這種新的生產要素,不應只是有形層面的要素,還可以是哲學思維、文化心理結構等無形層面的要素——在西方戰略理論以“理”為核心要素的基礎上,引入中國“情”這一核心要素,以情潤理,如此,方能突破近三十年來的戰略窘境,推動戰略思想及方法工具的重大創新。

這些年,君智團隊不斷在戰略領域探索情與理的融合,以中國傳統文化及東方智慧中“情”的要素,彌補西方商業戰略重“理”所帶來的不足,形成新一代戰略體系,并通過四大戰略系統(戰略研究系統、戰略方向系統、戰役戰備系統、戰略落地系統)協助企業直取消費者的人心。近年來,君智咨詢公司已助力數十家企業創造商業佳績,協助飛鶴奶粉、波司登羽絨服、雅迪電動車等七家企業年營收突破百億元。2023年6月,我赴哈佛Club、布朗大學和麻省理工分享新一代戰略,現場有不少學者及商界領袖表示,東西方智慧的融合正是西方商業實戰所需要的,這讓我更加堅信商業領域的中西融合會帶來巨大的蝶變力量。

一、破局:戰略創新的窘境

在西方,戰略(strategy)一詞源于希臘語“strategos”,原意是“將軍”(將軍作為一個軍事職務,在戰爭中要謀求勝利就必然要運用謀略,這樣就必然會推動戰略觀念的發展)。現代西方戰略管理學主要從西方軍事理論、經濟學理論、組織管理理論等發展衍生而來。19世紀,克勞塞維茨等軍事理論家開始使用“戰略”字眼。1934年,約翰·康芒斯在其著作《制度經濟學》中首次使用“戰略因素”一詞。20世紀中葉,“戰略”一詞被納入公司的話語體系。20世紀60年代,“戰略”被納入管理學界——艾爾弗雷德·D·錢德勒在《戰略與結構》一書中將戰略定義為“一種長期目標和企業的客觀目的,以及為實現這個目標需要整合的資源和采取的行動”;伊戈爾·安索夫在《公司戰略》一書中指出戰略的目的是“使公司的能力與其環境中的機會相匹配”。20世紀80年代,邁克爾·波特將產業經濟學視角引入戰略領域,《競爭戰略》《競爭優勢》等巨著為戰略這一主題帶來了學術上的尊重,并成為公司思考及商學院教學的一大核心范式。

伴隨著產業革命和經濟發展,戰略相關著作浩如煙海,已構筑起了龐大、復雜的理論體系,亨利?明茨伯格還將其歸納為設計學派、計劃學派、定位學派等十大流派。此外,現代戰略管理理論也受到商學院案例研究、咨詢機構實踐經驗等方面影響,經驗曲線、GE矩陣、BLM模型等都已成為商業人士廣泛運用的戰略分析工具。不過,《戰略簡史》一書作者沃爾特·基希勒三世在研究了近百年戰略發展歷程后卻發現:1995年之后戰略理論已經很久沒有大的突破和創新了(It’s tough to identify any big new strategy ideas since 1995)。

為什么戰略創新陷入了窘境?在我看來,一方面,隨著外部環境的不確定性劇增,戰略越來越受到企業內外部因素的交互影響,而通常來說各個學派只是從某個視角窺視戰略、難以真正俯視全貌。另一方面,企業及咨詢實踐出來的成功方法往往領先于學界的理論迭代,但這些積累又分散在各個領域,缺乏更具宏觀視野的系統創造。此外,一個較為普遍的現象是,在升級商業理論時,人們往往重視情境或需求等各類變量所帶來的影響,反而忽視了去剖析該理論底層所根植的文化心理結構、所浸潤的傳統智慧對其的深刻影響。因此,突破創新束縛亟需返璞歸真,重新審視智慧之源的差異及影響。

二、溯源:中西智慧的陶染

數千年來,中西方的智慧、哲學及文化可謂雙美并峙,各領風騷,差異體現在諸多層面。

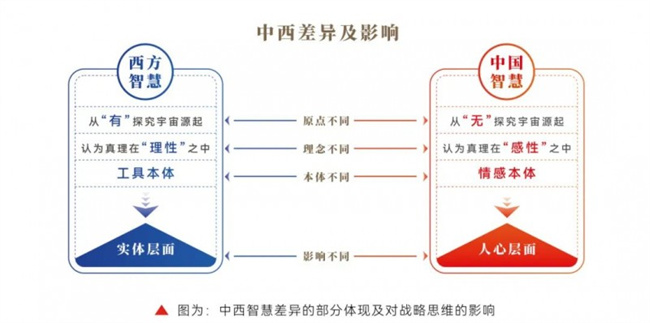

首先,中西智慧探究原點不同。古希臘哲學家從“有”探究宇宙源起,如泰勒斯認為萬物起源于水、赫拉克利特認為萬物本原是火。古代中國智者強調宇宙源于“無”,如老子說“天地萬物生于有,有生于無”,強調大道無形、道在無常、無念為宗。

在“有”的影響下,西方哲學家追求從各種具體事物和具體概念中抽升出一個普遍必然以至超越的“理式”,認為那才是真理所在,并以此抽象的思辨的“理式”作為標準或準則來規范具體世界。西方人將世界劃分為兩個維度,一是概念意義上的世界(即純粹思維的世界),另一個是感官的世界,認為感官所把握到的東西是生生滅滅的、但思維所把握的是不生不滅的,強調要超越感性緊跟理性,由此走向超越現實世界走向抽象世界的“理性之路”。受柏拉圖的理念論影響,西方人認為接近真理需要創造、改進工具來實現,主張通過制造工具解決衣食住行的問題,由此帶來了以工具為本體的思維方式,習慣用邏輯發展理論構建知識體系。

與西方重視抽象和邏輯不同的是,中國哲學強調真理在感性之中,認為“道在倫理日用之中”,真理總是具體和多元的,是與人的生產、生活相關聯的。中國沒有所謂的離此多元具體而求普泛、離此人生而求超越,追求的是“一個世界(人生)”中的圓滿,認為現實問題本質上都是人生或人心問題。著名哲學家李澤厚提出“人生的意義正在‘情感本體’的建構、積淀之中”。與希臘哲學講理知指導、控制情感不同,中國儒學等智慧更重視理性與情感的自然交融和相互滲透、合而為一——理知不只是指引、向導、控制情感,更要將理知引入、滲透、融化在情感之中。

中西方智慧的差異及影響,讓中西學界、企業界及咨詢界人士在進行戰略研究、分析、制定時有著不同的底層思維:西方戰略理論強調“理”,重在考察、推斷“實體層面”的各種要素對企業經營的影響,強調定量計算和量化分析,探究企業各種經營因素和戰略結果之間因果關系和影響機制,從而避免了戰略思想的模糊性,極大提升了理論構建的科學性;中國人的底層思維大都認同“道出于情”“道在人心”,所以戰略之道也就側重于探測、考察、分析、權衡各個要素對“人心層面”的影響。

三、實踐:以情潤理的新一代戰略

中西智慧各擅勝場,這為君智的戰略創新帶來重大啟發。

創新的源泉不是理性,而是偉大的想象、哲學和感悟。然而,“我們對于戰略的認識,正在走向柏拉圖理想式的高度,即以一個不變的真理來超越所有現實,而與日常骯臟的物理世界沒有交集”,沃爾特·基希勒三世在《戰略簡史》中指出西方戰略的一大挑戰,“過往西方世界戰略革命過于強調理性和分析,在泛泰勒主義的道路上漸行漸遠,卻缺乏對人性的真正關注。”

關于人性,古今中外有著大量探討,卻從無公認的定義。基于過去二十年的市場洞察及戰略實踐,我認為李澤厚的人性觀最為透徹——人性主要是指人所特有而為動物所無的文化心理結構,落實到個體上便是情理結構;人性是人心的情理結構,而不只是理性。他指出,“情”來自動物本能,常與各種欲望、本能和生理因素相關聯結,它包含非理性;“理”來自群體意識,常與某種規范和社會因素相連接,它常常要求理性;兩者的配合交錯,是使人既不同于動物、又不同于機器之所在;它即是所謂人性,它們的不同比例組合和構造可以形成不同的民族性和個性;“情”(包含“欲”)與“理”的不同比例、成分、先后順序、交錯往返的種種不同,造成了大量甚至無限的個性差異,有如DNA的不同組配一樣;也正是個體不同的情理結構,使人具有了創造性,讓世界存在著突破或改變的可能。

中國文化側重情與理的滲透交融,而非二者的對峙、控制、壓倒或片面發展。受到中國文化熏染,君智咨詢公司在戰略實踐中探尋的便是如何把握人性、以情潤理。當我們站在東西方文明的分野,針對西方商業思維的短板,用情感去滋養理性時,便能調動出內外人心的巨大潛力,因為戰略既是一個科學制定的過程,更是一種無中生有的藝術,還需要通過人來推動落地,才能讓戰略從一個概念變為現實成果,展現驚濤駭浪的戰略威力。

理性,是一個戰略得以成功制定出來的思考框架,也是使戰略“立起來”的“骨架”。情感,則是讓戰略能夠落地、讓戰略能夠“跑起來”、驅動戰略發揮威力的“血肉”。君智基于對中西智慧差異化和互補性的深刻洞察,結合長期咨詢實踐經驗,構建出新一代戰略體系,包含戰略研究系統、戰略方向系統、戰役戰備系統及戰略落地系統四大系統,每個系統均是圍繞顧客及潛在顧客的人心所向,以情潤理、直取人心。

戰略研究過程既考量西方戰略中的理性分析、邏輯推理等因素,也借鑒了東方文化中情的因素,從行業趨勢、競爭環境、顧客認知、企業運營基礎、企業家愿景和生態資源優勢等維度進行驗證分析。其中,“顧客認知”是一個重要的影響因子,重在找出能最大化調動的顧客常識,從而使得戰略研究工作不只是對純數據(大數據)的分析、推導、驗證,更是要洞察出“小數據”的潛力。因為戰略威力在于開創顧客,這需要以傾聽需求、對接認知為前提。而要成功率先進駐顧客內心,則要找到能被顧客感應到、還未形成潮流、但可預見會形成燎原之勢的“星火”,讓“小數據”最終變為“大趨勢”。

戰略方向是企業一致性的經營方向,也是業務發展的基點與路徑,更是贏得顧客選擇的理由。確立某個戰略方向所需考量的維度,既有物理現實層面的企業實力及戰略支撐,更有大眾認知層面的潛力,還要與企業家的初心及愿景進行同頻共情。這要求君智團隊像企業家(而非分管某一板塊的高管)一樣想企業所想,基于市場角度(而非基于企業內部目標)進行方向設計,以獨立的外部視角(而非企業的附庸部門)進行系統性通盤思考,幫助企業鎖定符合愿景、內部認可、能夠落地、順應認知且成功可能性最大的“戰場”。

戰役戰備系統意指“以正合,以奇勝”。戰備即“以正合”,軍事上是排兵布陣、先進武器、穩扎穩打,商戰中則轉化為通過分部門作業等方式系統提升經營綜合實力、應對外部競爭、穩固市場地位的基礎專項,這要求企業理性規劃組織結構、運營活動、調配資源等。戰役即“以奇勝”,軍事上是因地制形、待時而發、出其不意,商戰中則是通過跨部門作業方式形成企業取得戰略成果、贏得顧客的關鍵專項,往往以一個獨特概念為指引形成系統動作。戰役設計時要權衡兵力懸殊(雙方實力)、地形優劣(競爭位置)等要素對人的情感層面、心理層面的影響,重在激發、集結士氣引爆人心。

戰略落地中,既要理性解碼戰略,分析落地策略及動作的邏輯可能性和現實可行性,更要融情入理激發情感調動人心——一方面,打造顧客的認知價值鏈,從顧客各方觸點(包括傳播、渠道、終端、產品、服務等)提升感知價值,并進行全鏈路貫穿及生動化傳遞,從而實現對顧客價值的不斷創新與升級;另一方面,與企業團隊的同欲共識,及時關注人的狀態,打通戰略落地中的各項卡點(而不是像一般咨詢機構僅提出意見),進行戰略把控、落地校準,在兼具戰略方向的長期性同時保持策略執行上的靈動性。

總體來看,君智新一代戰略立于理、融入情,四大系統影響的對象(也是最重要的結果變量)是人心。新一代戰略倡導通過影響人心獲取發展優勢,最終實現人與人之間四個層面的情感回歸——①讓企業找到自己在商業社會中應有的位置并獨占一種顧客價值,這是對企業家的創業善念及團隊共同努力的“回饋之情”;②讓各企業之間因為領會“天生萬物,各歸其類”的發展要義,從而進入有序競爭,這是引領行業良性發展的“隨心所欲不逾矩”的“和諧之情”;③讓企業與顧客之間,從促銷-低價-低質的內卷狀態,轉向提升顧客可感知價值的外卷狀態,增強品牌與顧客之間的情感價值溝通,這是企業更好深入顧客人心的“共鳴之情”;④當企業作為一個商業組織創造佳績后引領產業上下游發展,擔當更多社會責任促進共同富裕,這是企業對社會的“反哺之情”。總之,新一代戰略的“情”,是創建獨特顧客價值,是讓競爭更加有序,是顧客心中的品牌溫度,更是對社會的責任擔當。

四、展望:全球商業的未來

近現代以來,科技的發展、資本的崛起、對科學理性的極致追求等造就了社會的繁榮,同時也使得現代社會顯現出各種問題,陷入虛無主義的迷茫(尼采說“上帝已死”,海德格爾稱“現代人已經到了無家可歸的狀態”)。西方曾出現反理性思潮、否定的哲學等,這表明人們已經意識到用理性去解構理性是一條死胡同。科技爆炸顯著加快了新知識創造的速度,科技從最初解放人的體力、到可以部分替代人的腦力,使得現代人面臨“一半是機器一半是動物”的異化局面。

如何既承認世界的客觀性又不否認人性的光輝?我的回答是——中西融合,西方商業思維的理性成分亟需東方智慧中的“情”來融化,情與理的交融是實現商業理論突破性創新的密鑰。因為,“以中華文化為主的東方文化和西方文化的相結合,將是人類最美好和永恒的文化”(英國歷史學家阿諾德·湯因比語)。

發展大勢,浩浩蕩蕩,商業美好,企業共創。君智咨詢公司開創新一代戰略,用七大百億案例實踐,為商業領域的中西融合提供了一個新的注解。作為一家根植中國、著眼全球的戰略機構,君智致力于在一個西方人占盡優勢的咨詢行業貢獻一種新的創新視角,那就是——以中西融合破創新窘境。我堅信,這不僅會對商業理論創新帶來重大啟發,也將助力全球更多領域展現創新之美。

文|謝偉山 君智戰略咨詢創始人、董事長

本文首發于《亞洲人物》2024年7月刊封面文章

相關稿件